自家消費発電で気をつけたい

逆潮流の注意すべき

ポイントとは?

普段電力会社から電気を購入する際、全く意識することのない逆潮流ですが、自家消費型太陽光発電においては、逆潮流は特に意識すべき重要なポイントです。

逆潮流の対策が万全でなければ、システムの性能を最大限発揮できないだけでなく、停電などのトラブルを引き起こしたりなど、不特定多数の人に迷惑をかけることにもなりかねません。

この記事では逆潮流について、また逆潮流で注意すべきポイントや対策方法について解説します。ぜひご参照ください。

逆潮流とは? 順潮流との違い

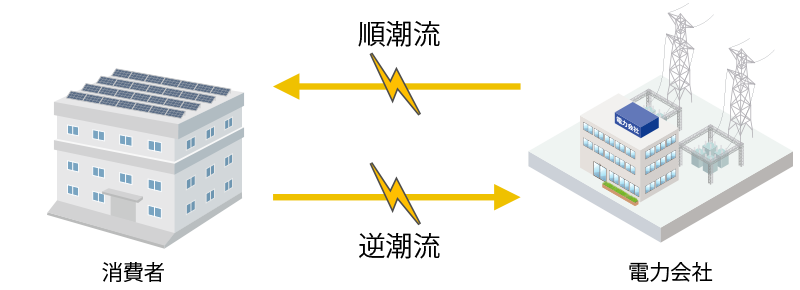

電気を生産する火力、原子力、水力、太陽光などの発電設備で生産された電気は、電力会社が所有する発電設備から電力系統(電線)を通じて流れ(流通)、需要家(消費者)によって購入、消費されます。

これらは私たちの生活において、ごく一般的な電気の流れであり、これを「潮流(順潮流)」といいます。

一方、企業などで自家消費型太陽光発電によって電気を生産した場合、発電した電力を使い切らないと、余った電力が自動的に送電線をつたって電力会社に向かって流れようとします。

通常は電力会社から消費者へと流れる電気が、消費者から電力会社へと逆流する現象から『逆潮流』といわれています。

逆潮流で注意すべきポイント

売電が目的の場合、逆潮流を行う上で注意しなければならないポイントがあります。

それは、系統において周波数を一定にする、つまり、電力の「品質」を確保するということです。

特に、太陽光発電など、自然に左右されやすい再生可能エネルギーの電気は、過電圧または不足電圧になることがあり、これが原因で周波数が乱れてしまうことがあります。そのため、電力品質を整えるための設備も合わせて設置することが必要です。

バンク逆潮流には細心の注意を

逆潮流は売電を目的とした太陽光発電の場合は問題ありませんが、自家消費型太陽光発電では、基本的には発電した電気を自家消費することを前提にしていますので、余剰電力が電力系統に逆流し、これが電力会社の許容範囲を超えた際、「バンク逆潮流」という現象を引き起こします。

バンク逆潮流が発生すると、電力会社の設備に影響を及ぼすだけでなく、大規模な停電を引き起こすリスクがあるので、システムの運用には細心の注意が必要です。

逆潮流の発生を防止する方法

自家消費型太陽光発電では、ほとんどの場合で逆潮流が認められていませんので、自家消費型太陽光発電を導入する際は、逆潮流防止用の「RPR(逆電力継電器)」の設置が必須となります。

RPRは、逆潮流を検知すると即座に太陽光発電システムを停止させる機器で、大きなトラブルを未然に防ぐためにも、RPRの設置は大変重要です。

しかしRPRが作動してしまうと、強制的にシステムがストップしてしまうため、その間は発電することができなくなります。

システムの強制停止が頻繁に発生してしまうようでは、思うように自家発電ができず、せっかく自家消費するために設備を導入したにもかかわらず、消費する電力が頻繁に不足するという状況にもなりかねません。

自家消費型太陽光発電では、このような事態を防ぐための方法として

①設置パネルを少なくする。

②発電出力の制御装置を設置する。

という2つの方法をとります。

①設置パネルを少なくする

発電量が電力使用量を常に下回るように設計し、発電量を極端に少なくすることで逆潮流を回避する方法です。

しかしこの場合は、電力の生産能力が損なわれるため、電気料金の削減効果は小さくなるというデメリットがあります。

②発電出力の制御装置を設置する

「制御装置」は、発電量過多で逆潮流を起こす前に、太陽光発電設備の出力を制御するというものです。

例えば、供給されている電力量をリアルタイムで制御する負荷追従制御機能があります。実際の電力消費量の傾向を基準にして制御するため、使用電力量の最大値に近い発電量を保ち続けることができます。

この方法であれば、太陽光パネルを可能な限り多く設置し、電気料金削減効果を最大化しつつも、使用電力量の増減に合わせて、自動的に太陽光での発電量を制御・抑制し、逆潮流の発生を未然に防ぐことができます。

これらの方法を利用することによって、逆潮流を起こさず、発電した電力を全て自社で消費しきることが可能になります。

各装置とキュービクル式高圧受電設備の扱い

比較的規模が大きい施設の場合は、キュービクル式高圧受電設備(キュービクル)で電気系統を管理している場合がほとんどです。

キュービクルは、発電所から変電所を通して送られてくる6,600Vの電気を、100Vや200Vに降圧する受電設備を収めた金属製の箱のことで、皆さんもこれまでに何度も見かけたことがあるかと思います。

新たに自家消費型太陽光発電を導入する場合、RPRなどの装置をキュービクルに組み込む工事が必要です。こちらの工事は高い専門性が必要となることから、工事に対応している業者とそうでない業者とに分かれます。

当社は太陽光発電設備の工事において、キュービクルの工事も一貫しておこなっています。またソーラーパネルなどの材料も多数取り揃えていますので、仕入れコストの削減から導入にかかる工事など、一元管理のもと効率よくプロジェクトを進めることが可能です。

施工実績紹介

他にも、西部ガスホールディングス株式会社様、伊藤忠エネクス株式会社様、株式会社タクス様など、多数案件をとり扱っています。

まとめ

自家消費型太陽光発電設備の導入の際には、逆潮流によって発電が停止しないよう対策を行うことが大変重要です。

万が一逆潮流を起こしてしまった場合、強制的に発電がストップしてしまうため、得られる経済メリットが少なくなってしまいます。

さらには、電力会社への影響や停電を引き起こしたりなど、さまざまなトラブルの原因となってしまいます。

導入の際はご依頼した専門の業者と逆潮流対策について綿密に打合せをおこない、コストを考慮しつつメリットを最大限に発揮するシステム設計を心がけましょう。

太陽光発電に関してお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

当社では長年に渡る太陽光発電事業によって得た実績とノウハウで、お客様の現在の状況とご希望をヒアリングし、お客様にとって最適なプランを検討、ご提案させていただきます。

これから自家消費型太陽光発電の導入をご検討される際には、是非、株式会社ダックスまでお気軽にご相談ください。

担当:藤川(092-737-1131)

fujikawa@dax-jp.com

092-737-1131

092-737-1131